Le rôle de l'Homme et de la Nature dans les émissions de CO2 est essentielle pour contrôler le réchauffement climatique

Dans le cadre de l’accord de Paris, 195 pays se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour maintenir l’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels. Pour savoir si nous sommes sur la bonne voie pour freiner et contrôler le réchauffement climatique, il est essentiel de déterminer la quantité de dioxyde de carbone (le principal responsable du réchauffement climatique) que les activités humaines rejettent dans l’atmosphère terrestre. Mais ce gaz avec son vaste éventail de sources, de puits et de flux pose toujours un défi aux scientifiques et aux gouvernements.

Les activités humaines déséquilibrent clairement le cycle naturel du carbone

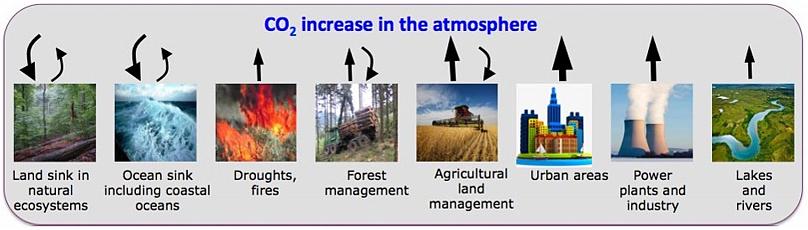

La combustion de combustibles fossiles, la production de ciment et la modification de l’utilisation des terres sont les principaux moyens utilisés par l’homme pour augmenter rapidement les quantités de CO2 dans l’atmosphère et les porter à des niveaux sans précédent. Comme l’a déclaré le Secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas : « Il convient de rappeler que la dernière fois que la Terre a connu une concentration de CO2 comparable, c’était il y a 3 à 5 millions d’années. À l’époque, la température était de 2 à 3 °C plus élevée, le niveau de la mer était de 10 à 20 mètres plus élevé que maintenant ».

Alors que les océans et la végétation terrestre absorbent une grande partie de cette quantité, le reste s’accumule dans l’atmosphère, les puits naturels étant incapables de contrecarrer le taux d’émission, tandis que les efforts mondiaux pour éliminer le CO2 sont très en retard. D’où l’importance de contrôler le réchauffement climatique dès à présent !

Le premier verdict sur la mesure dans laquelle les pays sont proches de leurs ambitions climatiques est attendu en 2023. Savoir quelle quantité de CO2 provient des activités humaines et où il va implique la mise en place de politiques de contrôles climatiques efficaces. « C’est une tâche énorme et de plus en plus difficile », déclare le Dr Greet Janssens-Maenhout, présidente de la Task Force de surveillance des émissions de CO2 de la Commission européenne. « 195 pays doivent déclarer leurs émissions, en utilisant les mêmes méthodes. Aujourd’hui, ils n’ont pas les mêmes ressources ».

Les pays font actuellement le point sur leurs émissions en dressant des inventaires de leur consommation de combustibles fossiles. Mais tous les États n’ont pas les mêmes capacités pour contrôler le réchauffement climatique. « Seuls les pays développés ont la capacité de fournir maintenant des inventaires de GES précis, transparents, complets, cohérents et comparables. Mais en vertu du cadre de transparence renforcée de l’accord de Paris, les pays en développement devront le faire aussi, tous les deux ans », explique Lucia Perugini, chef de projet au Centre euro-méditerranéen pour le changement climatique. « De nombreux pays en développement manquent de données pour calculer les émissions de GES sur quoi, combien, où et quand les activités humaines ont lieu et la quantité d’émissions qu’elles produisent chacune », explique Mme Perugini.

Des outils scientifiques complémentaires en cours de développement permettront d'affiner le suivi des émissions de carbone

Un service de surveillance du CO2, dont le lancement est prévu d’ici 2026, devrait jouer un rôle important à cet égard, car les services de surveillance de l’atmosphère et du changement climatique Copernicus de l’UE et plusieurs autres partenaires européens, dont le CEPMMT, l’ESA et EUMETSAT, mettent au point des moyens d’affiner la surveillance du carbone de haut en bas et de bas en haut pour aider à contrôler le réchauffement climatique. « Le service sera en mesure de fournir des estimations plus opportunes avec une résolution spatiale et temporelle plus élevée que ce que permettent actuellement les méthodes basées sur l’inventaire », déclare le Dr Richard Engelen, directeur adjoint du service de surveillance de l’atmosphère Copernicus au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) ». Les résolutions spatiale et temporelle indiquent respectivement le degré de détail d’une image et la fréquence de son enregistrement.

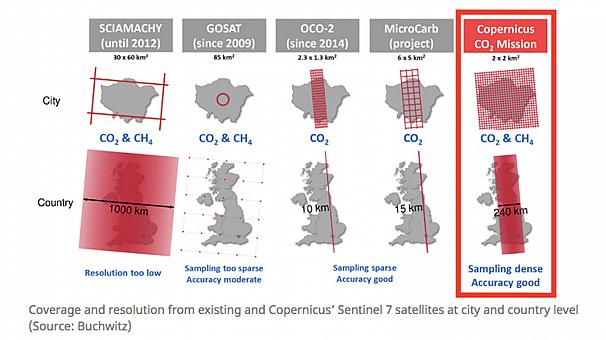

Divers satellites lancés par des agences et organisations spatiales européennes, américaines, japonaises et autres mesurent actuellement les concentrations et l’absorption de CO2 par les plantes et le phytoplancton. « Mais aucun système actuel n’est capable de distinguer les sources humaines et naturelles de CO2 », déclare Guido Levrini, responsable du programme du segment spatial Copernicus à l’Agence spatiale européenne. Dans le cadre de ce nouveau service, trois nouveaux satellites (appelés Sentinels) devraient rejoindre la flotte d’observation en orbite autour de la Terre en 2025, pour aider à clarifier les sources et les flux de carbone. « Repérer la quantité de carbone provenant des activités humaines est l’objectif principal de Copernicus CO2M Sentinel », ajoute M. Levrini.

Pour aider à contrôler le réchauffement climatique, les trois Sentinelles identiques mesureront ensemble la concentration de CO2 tous les trois jours en tout point de la planète, en balayant la Terre sur des bandes d’environ 200 km de large, produisant des images à une résolution de 2×2 km. « La combinaison de la haute résolution et de la large bande est spectaculaire et unique pour un satellite civil d’observation de la Terre », déclare le Dr Janssens-Maenhout, qui explique qu’il existe d’autres satellites qui ne sont actuellement performants que sur l’un de ces paramètres. « C’est un énorme défi que d’avoir des satellites qui fonctionnent aussi vite ; le timing est très serré étant donné la précision que nous visons et la grande sensibilité de l’information ».

Si mesurer les concentrations de CO2 depuis l’espace est un défi, repérer la quantité de carbone provenant des activités humaines est extrêmement difficile, explique M. Levrini. Une fois dans l’atmosphère, le gaz se mélange rapidement, ce qui rend difficile de séparer les sources humaines de l’échange naturel de CO2 entre l’atmosphère et la surface de la Terre. Les trois satellites se complètent pour chasser le CO2, qui est très insaisissable. « La mission de surveillance du CO2 aura une couverture mondiale sans précédent. Cela n’a jamais été fait auparavant », dit le Dr Engelen.

Une collaboration internationale est nécessaire dans l'espace et sur le terrain

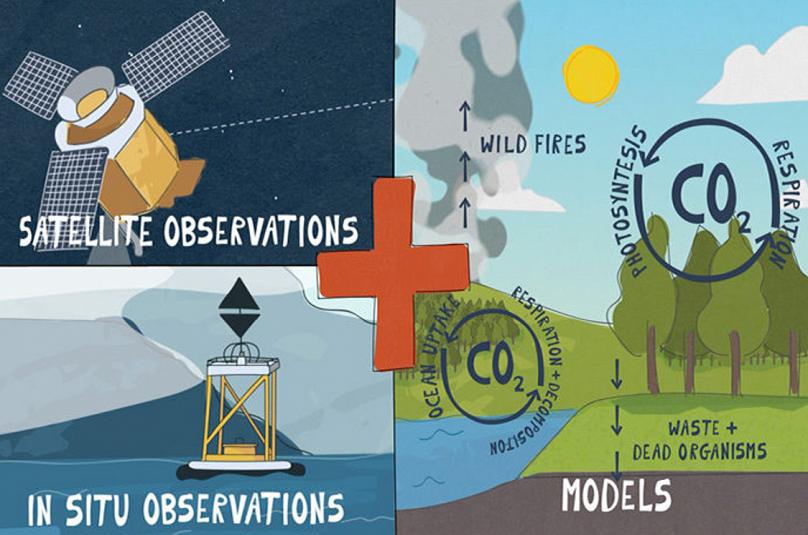

Dans le monde entier, un large éventail de projets tels que le NOAA ESRL, ICOS et la VAG de l’OMM enregistrent les concentrations de carbone à la surface de la Terre pour aider à contrôler le réchauffement climatique. Ces mesures de CO2 à la surface de la Terre sont essentielles pour le futur service de surveillance. Les mesures dites in situ fournissent des données sur les concentrations de GES provenant de sources telles que les stations au sol, les tours d’observation et les avions qui collectent des échantillons d’air, ainsi que la télédétection. Comme le CO2 varie davantage dans la basse atmosphère, les mesures au sol peuvent mieux les repérer que les satellites, mais elles doivent très souvent couvrir une large surface, comme le montre un récent rapport de la Commission européenne.

La surveillance in situ peut également aider à valider les données satellitaires, à combler les lacunes lorsque le mauvais temps bloque les observations d’en haut et à aider les experts à modéliser l’évolution du CO2. « Les satellites suivront les panaches de CO2, explique le Dr Janssens-Maenhout, mais nous devons ignorer les flux naturels afin de pouvoir localiser avec précision le CO2 anthropique. Les informations in situ permettront de confirmer quels sont les flux naturels. En Europe, nous disposons d’une bonne estimation des émissions naturelles de carbone, mais sous les tropiques, la nébulosité et le manque d’infrastructures de mesure rendent la tâche plus difficile ».

Le futur service de surveillance, pour contrôler le réchauffement climatique, vise également à améliorer la modélisation de l’échange de CO2 entre la surface de la Terre et l’atmosphère et du transport du CO2 dans l’atmosphère par les vents. « Les scientifiques doivent mieux représenter les flux naturels de carbone entre la terre/l’océan et l’atmosphère », explique M. Engelen. « Le CEPMMT travaille avec de nombreux instituts partenaires dans toute l’Europe pour relever ces défis ».

Identifier l'impact des activités humaines sur le cycle naturel du carbone : un chaînon manquant pour avoir une vue d'ensemble des émissions de C02

Bien que les pays ne doivent déclarer que leur budget carbone global, le fait de savoir d’où proviennent la plupart de leurs émissions de CO2 peut également aider les gouvernements nationaux et locaux à élaborer des politiques de contrôles du réchauffement climatiques plus efficaces.

La haute résolution spatiale et temporelle du service de surveillance dans le monde entier aidera également à identifier les panaches individuels des centrales électriques, des industries et des villes. Un défi plus important consiste à suivre les émissions de GES provenant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, que les pays peuvent choisir de réduire. « C’est le secteur le plus complexe de l’inventaire des GES », déclare M. Perugini. « Actuellement, les émissions libérées et absorbées par ce secteur restent très incertaines ».

Dans de nombreux pays en développement, les émissions dues au changement d’affectation des terres occupent une grande partie de leur budget carbone national et contribuent à environ 10 % des émissions mondiales de CO2, explique M. Perugini. Des forêts étendues et inaccessibles, le manque d’inventaires forestiers nationaux et d’infrastructures pour les mesures in situ rendent la surveillance du CO2 trop difficile. Mais les images satellites peuvent aider à suivre les zones déboisées, si des mesures au sol sont également disponibles.

« C’est un défi, mais en combinant les observations de nombreuses sources de données, des satellites et du sol, nous espérons pouvoir fournir des estimations raisonnables », explique M. Engelen.

Pour préparer ce nouveau service du contrôle de réchauffement climatique, le projet sur les émissions humaines de dioxyde de carbone (CHE), financé par l’UE, met en place les premiers éléments de base permettant de distinguer les émissions anthropiques à différentes échelles. Il s’appuie sur les infrastructures existantes du service Copernicus sur le changement climatique et du service Copernicus de surveillance de l’atmosphère en utilisant l’expertise de la communauté scientifique européenne ». Le projet VERIFY financé par l’UE, qui développe un système européen d’estimation des GES pour aider les pays à déclarer leurs émissions à la CCNUCC, y contribuera également.

Une fois mis en place, le service sera largement disponible. « Cela inclut la CCNUCC, les différents pays, la Commission européenne, mais aussi l’industrie et les villes », déclare M. Engelen. « Pour ce faire, nous profiterons des années à venir pour discuter des besoins des utilisateurs avec ces communautés, afin de pouvoir construire un service adapté ».

D'autres sujets sur l'Ecologie

D'autres sujets d'actualités

Santé Globale

Qui sommes-nous ?

Nous contacter

Politique de confidentialité